ハルヒ2話 回想と一人称視点に画像追加

日曜日, 7月 30, 2006

土曜日, 7月 29, 2006

小津監督関係 補足

前回のエントリーで小津映画の特徴的な構図の実例を探していて参考になるサイトと映像をみつけました。

小津映画入門

#残念ながらリンク切れ。とっても参考になるコンテンツだったので非常に惜しい。どなたか移転先ご存知でしたらご連絡ください。

小津のスタイルとして一番有名なのが、ロー・ポジションのカメラだ。カメラは、あらかじめ決まった位置に据えられて動かない。その他にも小津映画にはさまざまな特徴が見出せる。たとえば、人物の正面撮影、画面の左右対称の構図、人物の並び合うかたちなど。また繰り返しが多いのも大きな特徴だ。ここでは『東京物語』(1953年)を例に、そうした<かたち>や<絵柄>に着目しながら、小津映画の表現を探ってみよう。

特徴的な構図の効果やその繰り返しによる表現についてわかりやすくまとめられています。「東京物語」は予備知識なしで観ても十分に心に余韻が残る作品です。上記の解説にあるような映像演出は、映像文法などの理屈抜きで観客に自然に伝わってくるものなのですね。

もうひとつ

T.M.Revolution 魔弾(

T.M.Revolutionの曲を小津映画パロディで構成したビデオクリップです。この作品、それなりに評判になったそうですが全然知りませんでした。どうも一般には「昭和中期風日本映画の雰囲気にTM西川の音楽を載せたミスマッチ(そして途中のありえない超展開)が面白い作品」という評価のようです。

しかしこの作品はとにもかくにも小津作品のパロディとして観なければその面白さも半減です。そもそもこれ、パロディの枠を超えてます。オマージュという言葉でも到底足りないぐらいの完成度で、そのまま小津作品の解説のサンプルにしたいぐらいです。

ローポジションのカメラ・肖像画のような人物描写構図・イマジナリーラインにとらわれないカット割など、小津監督の映画と見間違えかねない出来で、その特徴を十分に把握してもらえると思います。上記の小津映画入門で解析されている「不自然に遠回りする人物たち」の、玄関から部屋への人物移動時の独特なカメラ位置とカット割りについても短い作品内でストーリに組み込まれ完璧に再現されています。

このクリップのすごいところは単なるスタイルの借用だけはありません。小津映画の本来のエッセンスまで吸収しており、ストーリ構成および(途中の超展開は除いて)オチにおける本質的なテーマまでも共通です。ものすごい完成度です。

それに加えて、ビートのきいている歌詞を登場人物それぞれに歌わせつつ、その演技はオーソドックスな日本ドラマの表情とテンポのまま、という離れ業までやってます。

試しに音声OFFで観てください。この映像にT.Mの音楽が完全にシンクロしてるとは信じられませんよ。

#だからこそ小津作品の中で「ロ○ット○ン○」が登場するという超展開があるわけですが・・・

##あと、ヒロインが木村多恵(多江)だったのもびっくり。“薄幸美人役を演じることが多いためか、自他共に認める「日本一不幸が板に付く女優」”(Wikipedia)の名に恥じないヒロインっぷりです。

日曜日, 7月 23, 2006

ハルヒ:2話 ローアングルと奥行表現(小津構図)

谷口がキョンへハルヒの奇行の数々をかたるシーンです。

・アイレベル(カメラの高さ)が机の高さというローアングル

・他生徒や机上の牛乳パック越しでの3人の構図

これ小津安二郎(Wikipedia)の構図ですよねえ。

以下は東京物語の1シーン

・テーブルの高さのアイレベル

・ふすまや扇風機といった室内のもの越しの構図

といった特徴に類似性がみられると思います。

デジタル小津安二郎: 建築家としての小津安二郎 より

(http://www.um.u-tokyo.ac.jp/publish_db/1999ozu/japanese/07.html)

あえてこのような構図を用いた理由として、

・小津監督へのオマージュ

および

・昼休みの教室内での会話という構図の強調

でしょう。

前者については、大反省会 三年目のルサンチマン(その1)で以下のような記述が根拠です。

山:蓮實重彦に怒られる事はない(笑)。

山本 寛:俺はこの「イマジナリーライン」ってのは、そりゃ映画100年を支えて来た黄金律には違いないんだろうけど、もう観る側の中にリアリティとしてない、と思ってるの。

(注釈)しかし小津安二郎は知っていながら敢えてこれ(イマジナリーラインの文法)を無視し、結果その独自の映像美学が各国の驚異の的となった、という有名な逸話もある。

このように、山本氏およびスタジオ枯山水のスタッフには、映像文法と小津安二郎(あと蓮實重彦(評論家))についてそれなりに知見・影響があるようです。

#ちなみに「時をかける少女」の細田守も、 自作を語る『ひみつのアッコちゃん』 の中で蓮見重彦に言及しています。映像作家の基礎教養なんですね。(もっともこの記事は全体におちゃらけた体裁ですが)

そこでわたしは、手元にあったエイゼンシュテインの「映画演出法講義」(未来社)や、YU・M・ロトマンの「映画の記号論」(平凡社)や、松浦寿輝「映画nー1」(筑摩書房)や、蓮見重彦の「監督小津安二郎」(ちくま文庫)を手に取ろうとしたがアッコとは関係ないのでやめて、ひたすらシナリオと格闘した。

さて、後者の 昼休みの教室内での会話という構図の強調 については演出意図の推測にとどまりますが、このカットでは手前の女の子の楽しげな談笑の様子や、この構図のさらに手前を女の子が横切らせたりして、ことさらキョンたち以外の要素を描くことにより、クラス全体の雰囲気を印象付けようとしているのではないかと思います。 この後、谷口によるハルヒの奇行の解説とともに、屋上やプールサイドといった教室の外でひとり何かやらかしているハルヒを描写することによって、教室内の雰囲気との対比が強調されることになります。

ハルヒが既に孤立しつつあることについては、この直前のシーンでも細かい描写があり・・・・・

あーっ、全然次に進めない!!

続くぅっ!!! (Life Card 風)

水曜日, 7月 19, 2006

ハルヒ:2話 回想と一人称視点

(本文修正・画像追加 2006.7.30)

当サイトは、12話のキョン視点ネタ をきっかけにハルヒネタサイトになってしまいましたが、本当は映像演出・特にカメラワークの分析をしようと思ってたのです。アニメ版ハルヒは本当に丁寧に作られており、見返すほどにその細やかな演出に感心してしまいます。作品をより面白くしているバックボーンとして、表面的には意識されていない演出が多々あると思います。

そんな演出のあれこれを、気がつく限りピックアップして分析していきたいと思います。

回想からの転換:モノトーンからフルカラーへ

放送第2話(構成第1話)「涼宮ハルヒの憂鬱 I」 オープニングのキョンのモノローグはモノトーン風の色調で描かれており入学当初の回想シーンであることがわかります。クラスでのキョン自身の自己紹介もこの中であり回想の中です。

オープニングのキョンのモノローグはモノトーン風の色調で描かれており入学当初の回想シーンであることがわかります。クラスでのキョン自身の自己紹介もこの中であり回想の中です。

続くハルヒのあの自己紹介「・・・ただの地球人には興味ありません・・・」のシーンですが、実はここもモノトーン風の画面、まだ回想の中なんですね。キョンはまだハルヒの存在を認識しておらず、このセリフも背中越しにしか聞いていません。つまりハルヒの自己紹介のシーンをキョンは直接目撃していないんです。あくまでハルヒのセリフの記憶と当時のハルヒの髪型などからキョンが再構成したシーンであり完全に回想の一部です。

<ハルヒの自己紹介に凍りつく教室>

キョンが「これ笑うとこ・・・?」と振り返った瞬間から画面がフルカラーとなり、ここで初めてキョンはハルヒを認識します。まさにここが物語の始まりを示すシーンであり、キョンがハルヒに巻き込まれる物語が開始することをはっきりと示されています。

感心のポイント:

普通に考えるとハルヒの自己紹介のとこが一番インパクトありますよね。だからハルヒのセリフからフルカラーに切り替えたほうが効果があるかな、と思いがちですが、そこをはずしてきたのがうまいです。というか、キョン一人称視点ではこれが必然です。

ふつーの描写の延長上にハルヒのぶっ飛んだセリフを続けることによって、キョン+クラス全員が感じたであろう「?????なに、今の?????」という違和感を視聴者にも共有させることに成功してます。

これを、ハルヒがしゃべり始める直前に効果音をジャーンとつけて「東中出身 涼宮ハルヒ!!」などとやられてしまっては、完全にキョン視点からはずれてしまいます。この時点で人称視点がハルヒに移ってしまいかねず、これまでの回想シーンの位置づけが台無しです。

原作の導入部を見事に表現できていると思います。

#DVDでは放映時にカットされていた、自己紹介後の教室内でのヒソヒソ話リアクションが追加されているそうです。やっぱりクラス内での反応をきっちり盛り込んでいたのですね。

なお、この後も語りで「・・出会ってしまったのだ。」と回想としての言い回しもありますが、これは物語の語り部としてのポジションからくる回想表現であり、ハルヒ以前の回想とは別物です。

ところで、上記の回想シーンの中にもう一段深い回想としてクリスマスのサンタクロースのシーンがあります。これは色調をセピア調にして古さを表現している上に、画像を揺らすことによって時間的な距離感を表現しています。この揺れの表現は、他でも時間的・空間的な距離感をあらわすの用いられています。詳しくは次回 近日 そのうちなんとか・・・。

木曜日, 7月 13, 2006

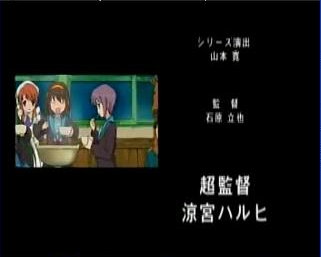

ミームとしての「超監督 涼宮ハルヒ」

オープニング/エンディングのクレジット「超監督 ハルヒ」 のドでかい文字を見たとき、

「ああ、スタッフは『“涼宮ハルヒ”の意思に従ってハルヒの望む世界を構築する役割を担っている』という覚悟で挑んでいるのだなあ」

と漠然として思ってら、その後次々発売されるCDのクレジットでも涼宮ハルヒがプロデュースとなってるものだから、これはほぼ確信になってたのですが、

「オトナアニメ Vol.1 (洋泉社) 」

の山本寛インタビューで裏がとれました。

曰く:

・スタッフに、「SOS団の一員として振舞ってください」とお願いした

・みんなで“超監督 涼宮ハルヒ”の下で大騒ぎしようではありませんか

・ハルヒが(実在するとして)満足する内容、ハルヒが監督ならこうするであろうというコンセプト、これを本編制作からパブリシティまで徹底

と、想像したとおりのコンセプトでした。

クレジットの「シリーズ構成 涼宮ハルヒと愉快な仲間たち」は伊達ではないわけですね。

で、重要なのはこの先。こうして作られた作品世界というものは観測されて初めて意味を持つのです。つまり、われわれ視聴者、特にわたしのようにサイトを立ち上げてなんだかんだと、作品にのめり込んでいる輩もこの世界に組み込まれてしまっているわけですね。

そうゆうわけで改めて断言しましょう。涼宮ハルヒはミームである、と。

それも強力極まりないミームです。つまり我々の思考がミームとしてのハルヒを形作っているのでなく、ハルヒというミームを実現するために観察者としての我々が存在している、という構図です。

上記のコンセプトは極論するとそうゆうことで、アニメ化による 情報フレア はまさに、そのコンセプトを(ハルヒの)狙い通りにメタに実現したものといえるでしょう。

日曜日, 7月 09, 2006

ハルヒ:自主映画制作のススメ

アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」が終了して1週間ほど経ちますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。既に第2シーズン「消失」の予想 [アニメ]涼宮ハルヒ第2期 「涼宮ハルヒの消失(仮題)」 放映順妄想(笑) などしている方もいてしばらくは余韻が続きそうです。

ハルヒへのハマリかたは人それぞれでしょうが、「ミクルの冒険」にわけもわからず引き込まれた方、ライブアライブに感動したそこのあなた。もし学生さんで秋に文化際があるというのでしたら、この夏休みに映画をつくってみてはいかがでしょう。その経験は一生の財産になりますよ、マジで。

実は、私も某北高学園祭のクラス企画で映画を撮ったことあるんですよ。(当時は8mmフィルム) 学校を舞台にしたエスパーものの追いかけっこで、当然舞台は校舎がメインで某公園の噴水の中での格闘シーン、手描きのビームエフェクト入れたり、近所商店街スポンサーをCMを作成したり・・・・

という訳で、朝比奈ミクルの冒険EP00を観た時には画面の前で悶絶してましたよ。デジャブなんてもんじゃなかったです。

それはさておき、映画制作経験は本当におすすめです。

映画制作の経験は例え素人レベルであっても「作り手側」の視点という貴重な経験を残してくれるものだと思います。今ならビデオカメラが当たり前のようにあるから誰にでも動画の撮影経験というのはあるでしょう。しかしその撮影対象は運動会や結婚式というようなイベントであり、撮影は記録にしか過ぎません。

映画制作は基本的に無からの創造です。まずストーリーを起こし、配役を決めて演技も考え、必要な衣装・道具を手配し、ロケハンもし、撮り方などの種々の演出を決めて、編集して、、、、、と、ひとつのカット・シーンをとるだけで非常に多くのことを考え実行しなくてはなりません。

ですから一度でも制作経験があると、画面の構図やカメラ設定、とかカットのつなぎかたといった撮影について敏感になります。脚本についても多少は「なるほど、プロはこう書くのか」という感想を持てるようになります。

もちろんTVや映画を常にそのような作り手視点で観ているわけではなく、ちょっとした演出で「あれ?」とひっかかりを感じた時や、逆に自然に感動を呼ぶようなシーンについて、振り返って作りを確認することにより、その原因を少しは論理的に理解できることがある、ということです。

サンプル: EP00より、イツキとユキの会話シーン

このシーン、映画の文法を知っているとニヤリとできます。詳しくは以下を参照:

イマジナリーライン

幻視球:『涼宮ハルヒの憂鬱』#12、違和感の演出

ただ、山本監督には「イマジナリーラインを信用していない(怨念戦隊ルサンチマン:大反省会)」という発言もあるので、それを考えるとこの演出は、自主映画風の演出からさらに一回りした演出と言えなくもないかもしれません。

たいていの人は読書はできるし作文の経験はあるでしょうが、小説を書いた経験がある人は少ないでしょう。ストーリーを漠然と思い描けたとしても、それを具体的に小説の形にし、また人に伝わるように構成するにはそれなりの知識と経験が必要です。しかし、まがりなりにも小説を書いた(書こうとした)ことがあれば、その経験によって、ストーリーを楽しめるだけでなく、なぜそれが面白いのか(またはつまらないのか)というところまで小説を楽しめるようになるでしょう。

ただ、映画制作には時間も人も必要ですし、思い立ってすぐ出来るものでもないでしょう。だからこそ機会がなければ一生経験しないままの可能性が高いのです。学生時代ならば仲間も時間も大義名分(大抵は文化祭)もあるでしょう。ですから一度でいいから是非挑戦してみて欲しいです。下手をすると惨憺たるラッシュフィルムしか残らないかもしれませんが、それはそれで貴重な経験になるでしょう。

そして、数多くチャレンジの中から次世代を牽引する本格的な作り手に回る才能の持ち主が登場してくることを期待しています。

#私にとっては、EP00を堪能できた最大要因です。

金曜日, 7月 07, 2006

サマタイム

大島弓子の短編「サマタイム」(ダリアの帯 収録)を思い出した。

20年くらい前に発表されたものだ。確か選集にも収録されており10年くらい前に書評でとりあがられたことがある ― 阪神大震災のトラウマと癒しという観点で。

今頃この作品の記憶のトリガーをひいたのは、

・ハルヒの七夕 世界がかわる・・・・新しい世界が生まれる

それと、

・ミサイル 世界が終わる・・・・そして世界が続く

七夕のお願いに追加しておこう

「世界が続いていますように。願わくば平和で」

-----------------------------

(http://www.kk.iij4u.or.jp/~mitani/osusume.htm より)

サマタイム

1984 別冊LaLa9月号(白泉社)

花とゆめコミックス「綿の国星」7巻(白泉社)、大島弓子選集11巻(朝日ソノラマ)

ある夏の日、雷が落ちました

村はいつもとおなじでした

ただ帰ってくるはずの熊沢伸一が帰ってきません

トオルの結婚式はもうすぐなのに

ハルヒ:七夕

今日は「あの」七夕だそうな。(チョイヲタ日記:涼宮ハルヒの情報フレア)

願い事したら世界が望みのままに替わるのかな・・・・・3年後。

んーと、どうしようかな。

「サッカーワールドカップ南アフリカ大会に日本が出場できますように」

「○○○○○が無事□□しますように(マジなので言えない)」

にしておこう。

月曜日, 7月 03, 2006

ハルヒ:ザ・スニーカー8号(9話脚本掲載)

賀東招二×谷川流 スペシャル対談

ほうほう、谷川は受けで(違

ついつい買ってしまいました。対談も面白かったのですが本当の目当ては、ハレ貼れユカイ書き下ろしポスター・・・・ではなくて、

構成14話 放送9話(←録音台本の表紙表記)「サムデイ イン ザ レイン」脚本です。

放送されたものとほとんど違いありません。意外にも、カットの構図も脚本段階で結構指定されているのですね。窓の外からの映像、とか、ビデオカメラ映像で画面内の時計によって時間の飛びなどを表現することまで指定されていました。

まあ、対談を読むとかなり細かいところまで議論されているようなので、この掲載された脚本が初稿から手をいれらたものである可能性もありますが。

ハルヒ:ライブアライブとリンダリンダリンダ

ハルヒ12話「ライブアライブ」のライブシーンは映画「リンダリンダリンダ」から構図を持ってきているとの指摘をどこかのサイトのコメント欄で見てはいたんですが、ぼつぼつと比較情報が出てきまして確認できました。

ハルヒ×リンダリンダ。インスパイヤではないオマージュだっ!

ほうほう、やっぱりハルヒが攻めで(違 もうひとつ。

リンダx3とハルヒのなんとか

こっちはリンダが攻(違

両者の写真データは一緒のようです。同じ人のサイトか、もしくは共通ソースがあるのかもしれません。

さて演算子の解釈はさておき、この写真を見る限りたしかに「リンダ…」を元ネタとしているようです。構図はありがちなものでしょうが、演奏後にメンバーの顔を順番に見る様子は明らかに意識したものですね。

けど、これで「なんだパクリかあ」とがっかりしたかというとそんなことはなく、むしろ「それなりの評判だった映画の要素に、アニメでどこまで迫れるかがっぷりと取り組んだシーケンス」ということになり、俄然元ネタ「リンダ…」の映像を見てみたくなりましたよ。

特に上記サイトの比較では、前回言及したロー/ハイアングルのカットがありません。あとハンディの手振れのカット。これらは特徴のある構図なので元ネタであるとしたら比較対象になるはずなんですが、これがないということはライブアライブでの独自演出ということになります。(仮にそうだとすると)アニメだと更にここまでできるんだぞ、というスタッフの意気込みが炸裂

した挑戦状といえるでしょうか。実際元ネタに関係なく度肝抜かれた人多数ですから大成功であったことには違いないですね。

#昨日観た映画版「デスノート」のエルと詩織(映画オリジナルキャスト)は偶然にも「リンダ…」で共演してたようで、これも何かの縁でしょうから是非とも「リンダ…」を確認してみたいと思います。

→観ました。エントリはこちら: ハルヒ: 検証 ライブアライブとリンダリンダリンダ

映画レビュー: 映画:リンダリンダリンダ

##「デスノート」の出来については・・・・・とりあえず原作と比較して観る映画ではないとことだけ申し上げましょう。